-

【報告】8/24学習会 学習会報告 日時:2025年8月24日(日) 13:40~15:30 参加者:7名 内容:なぜインクルーシブな社会が実現できないのか、その背景を考える 今回の学習会は、前回「それぞれの現場から排除の実態を報告しあい、現状を認識する」というテーマで実施した学習会を踏まえて、なぜできないのか、その背景について考える時間となりました。 学校現場の実感として、“解決”に向けて動いているけれど、できることは色んな機関に繋ぐことくらいになってしまっているのではないかと感じている、身近な大人が話を聞くというよりも、遠い専門家に繋ぐという流れがあるように感じる、といった話が挙がりました。一昔前の教育現場では、教師が子どもたちの身近な大人として、話をきいてくれる存在であったのではないか、それが最近では、学校の中のことは見ているけれど外への目が向かなくなっている、同時に学校から家庭の状況も見えにくくなっている、という現状について話し合われました。 インクルーシブな社会が実現できない背景については、実際に学校の中でも支援級と通常級に分かれていることも一つの要因ではないかと話が挙がりました。子どもたちは、なんだかんだ相互に適応しながらやっていく力があるが、そのなんだかんだを大人側が先回りして線引きしているのではないか、大人がラベリングをしてしまうことも、インクルーシブな社会の実現を阻んでいることなのではないか…。そして、障害の個人モデルと社会モデルについての話から、合理的配慮をするということも、配慮をしているようで個人モデルに基づいているため、本質的なところでインクルーシブとはならないこと、「みんな同じ」が良しとされる中で、「みんな同じ」の方向によって苦しさが増していること、などへの気づきや学びもありました。

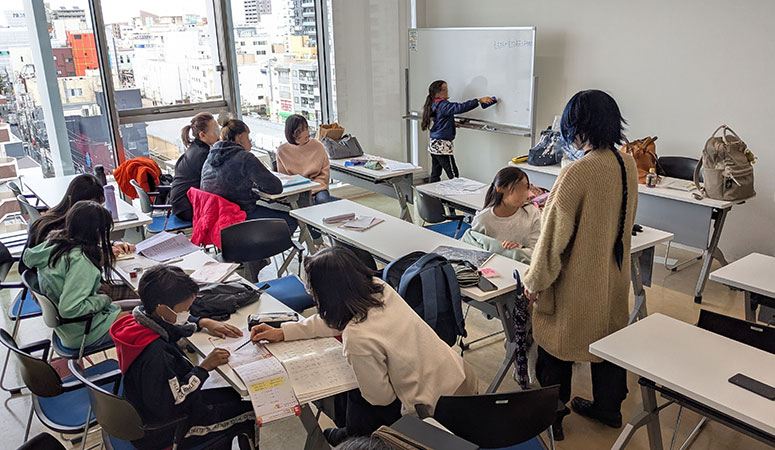

学校支援活動

-

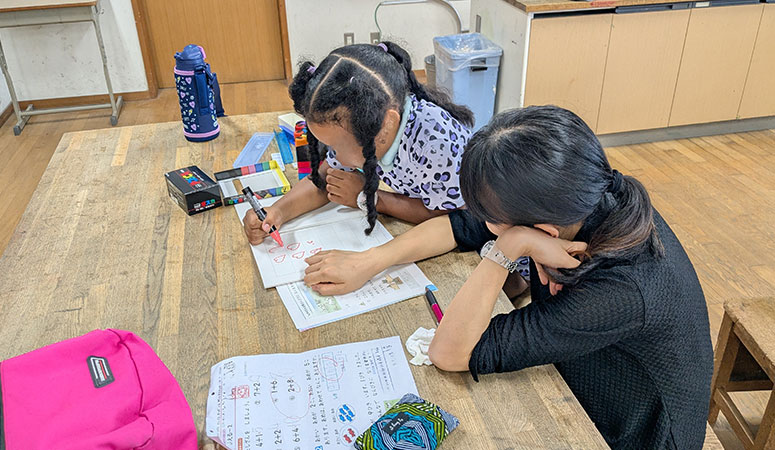

夏休みの宿題 【2025年8月9日 エステレージャ教室の記録より】 中学2年生のS君が久しぶりに教室に顔を出しました。 聞けば、今日はサッカーの練習がないのだそうです。このところものすごい暑さなので、大変ではないのかと尋ねると、さすがに「大変です」と苦笑いをしていました。そして昨日は練習があったのだけれど、暑すぎたのと体調を崩したので休みました、とも言っていました。 そんなS君ですが、今日は教室にたくさんの宿題を持ってきました。何をするのかと尋ねると国語のワークを持ち出してきました。まずは漢字の語句の意味調べから取り掛かります。「どれどれ・・・」と横からのぞき込むと、なかなか難しい語句を調べなければなりません。例えば「精密」、「口実」、「極端」、「蛇行」・・・。問題を見て、ちょっとびっくりしてしまいました。 実はS君が来日したのはそんなに昔のことではありません。もちろん小学校レベルの漢字も身についているわけではありません。そんなS君にとって、「精密」やら「蛇行」やらの意味を調べて書くということが、どれほどハードルが高いことであるか。 思わず「これ、やらなくてもいいんじゃない?」と口にすると、「いや、これをやっていかないと、サッカーの練習に参加させてもらえないんです」とS君。 ・・・う~ん。。。本当は難しい宿題よりも、彼の実力に合わせて小学校の漢字からじっくりと学ばせていきたいところなのですが、部活関係のしがらみもあるのか・・・・ こうなったら、ワークに付いている解答を見ながら、赤ペンで(解答を見ながら書き写した時は赤ペンで書くのがルールなのだそうです)書き写すのを見守るしかないんです。彼がその言葉の意味をどれだけ理解できているのか、いや多分、まったく理解できないまま、書き写していくしかないのです。きっとこういうことは国語に限らず、すべての教科で普通に見られることだと思います。これまでもこういうケースを幾度となく目にしてきました。 宿題って何だろう、学習って何だろう、と 強く考えさせられた酷暑の一コマでした。(TH)

外国人支援・こども支援活動

-

No.72授業のあり方を探る Ed.ベンだよりNo.72が発行されました。 今回のEd.ベンだよりのタイトルは「これからの授業のあり方を探る-デジタル・シティズンシップ・シティという実践-」です。 Ed.ベンだよりNo.72ダウンロード Ed.ベンだよりは今回発行されたNo.72から新しいレイアウトでお届けすることとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の内容は、2025年12月14日に開催された「インクルーシブな社会を目指す学習会」において、広島大学の草原和博教授によって報告された「新しい公教育としてのデジタル・シティズンシップ・シティの取り組み」についてです。 また2月15日に開催される教育講演会と3月中に開催される学習会についても案内しております。みなさまのご参加をお待ちしております。 どうぞお読みください。

Ed.ベンだよりPDF

-

2026年02月06日 Ed.ベン便り No.72授業のあり方を探る

-

2026年度教育講演会を開催いたします テーマ: 現在の学校教育のあり方を問う -私たちは「自発的隷従」から逃れられるのか- (講演会&パネルディスカッション) 講師:桜井 智恵子 氏(関西学院大学人間福祉研究科教員) 会場:2026年2月15日(日)13:30~17:00(受付開始13:00) 場 所: 冨士見文化会館1階 101号室 (神奈川県大和市中央5-2-29)小田急江ノ島線・相鉄線「大和駅」徒歩5分参加費: 一般1,000円 学生500円(高校生以下無料) ※事前の参加申し込みは不要です。会場に直接お越しください。 戦後にはじまった民主教育は、経済成長の中で、産業界が求める人材育成機関へと変貌してしまいました。それぞれの時代の中で、学校は、技術開発に寄与できる従順な子どもたちを育て続けてきたのです。そこでは「個人それぞれの能力」こそが問題視され、「学び」はより一層「個別化」されてきました。その一方、そうした流れになじめない子どもたち(不登校・発達障害などと名付けられた子どもたち)は、その個(子)の中に課題があるとされ、レッテルを貼られ、学びの場所さえ切り離されてしまいました。 そもそもの「民主教育」それ自体を問い直したうえで、桜井智恵子先生は「反開発主義」を掲げます。成果や能力が強迫的に求められる社会で、自己責任と競争から逃れる道を、私たちに提示してくださることでしょう。「ポンコツ」こそがこれからの生き方なのだ、という先生のお話から、様々なことを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 2026教育講演会チラシダウンロード

2026年02月05日 教育講演会 2026年教育講演会開催!!

-

学習会報告 日時:2025年8月24日(日) 13:40~15:30 参加者:7名 内容:なぜインクルーシブな社会が実現できないのか、その背景を考える 今回の学習会は、前回「それぞれの現場から排除の実態を報告しあい、現状を認識する」というテーマで実施した学習会を踏まえて、なぜできないのか、その背景について考える時間となりました。 学校現場の実感として、“解決”に向けて動いているけれど、できることは色んな機関に繋ぐことくらいになってしまっているのではないかと感じている、身近な大人が話を聞くというよりも、遠い専門家に繋ぐという流れがあるように感じる、といった話が挙がりました。一昔前の教育現場では、教師が子どもたちの身近な大人として、話をきいてくれる存在であったのではないか、それが最近では、学校の中のことは見ているけれど外への目が向かなくなっている、同時に学校から家庭の状況も見えにくくなっている、という現状について話し合われました。 インクルーシブな社会が実現できない背景については、実際に学校の中でも支援級と通常級に分かれていることも一つの要因ではないかと話が挙がりました。子どもたちは、なんだかんだ相互に適応しながらやっていく力があるが、そのなんだかんだを大人側が先回りして線引きしているのではないか、大人がラベリングをしてしまうことも、インクルーシブな社会の実現を阻んでいることなのではないか…。そして、障害の個人モデルと社会モデルについての話から、合理的配慮をするということも、配慮をしているようで個人モデルに基づいているため、本質的なところでインクルーシブとはならないこと、「みんな同じ」が良しとされる中で、「みんな同じ」の方向によって苦しさが増していること、などへの気づきや学びもありました。

2025年12月10日 インクルーシブ社会を目指す学習会 【報告】8/24学習会

-

2025年11月28日 Ed.ベン便り No.71現在の学校の構造

-

事例研究会は、外国にルーツを持つ子どもたちの具体的な事例を通して、かれらの背景にある事情や問題を読み解く力をつけていくというねらいで開催しています。9月・10月は連続した内容での研究会となりましたので、あわせて報告します。 【事例研究会9月10月報告】 日時:2025年9月17日(水)、10月16日(木)いずれも19:00~21:00 オンライン(Zoom) 事例:「いろいろな課題を抱える子どもの事例」 事例提供:大和市内中学校教諭 参加者:9月17日:6名、10月16日:5名 9月10月は、連続した内容での研究会となりました。 9月は、中学校の先生から中国ルーツの子どもの事例を提供していただきました。小学校では持ち物や提出物が揃わなかったり、宿題をやってこなかったりといったことがあり、中学生になってからはクラスのみんなから嫌なことを言われると担任に相談を持ちかけ、体調不良を理由に保健室に毎日通っている子どもの様子が報告されました。報告を受けての協議では、学校は子どもを育てる場で、子どもの意思表明を保障していくことが重要であることを確認しました。アドバイザーの先生からは、子どもとの会話を通して、子どもが選択して納得する場面をどう作っていくかが重要であること、子どもとの会話から格差を確認してその格差を埋めるために何をするのかを探し、子どもの資源を増やしていくことが重要であることというアドバイスがありました。そして、事例で紹介された生徒との会話を深めて子どもの背景や置かれている状況、子どもの思いなどをより詳しく把握する必要があることが確認されました。 10月は、9月の協議を受けて当該生徒の話を聞き取った結果を報告していただきました。子どもと会話を重ねる中で、9月の報告では分からなかった子どもの背景がより明らかになったという報告とともに、話を聞いたことで子どもとの関係がより深まっていったこと、そして子ども自身の学校生活が上向きになっていることなどが報告されました。今回は子どもとの対話についての協議が中心となりました。協議では、対話することの意義は何なのか、話を聞くポイントはどんなことかといったことが話題となりました。アドバイザーの先生からは、対話の意義には、話すことを通して自分を客観視することにつながること、問われることで言葉を獲得し認識が豊かになっていくことというお話がありました。また、対話をしていて子どもが「分からない」という状況が出てきた時には、言葉がないから分からないのであるから聞き手が言葉を置いていくことで言葉の獲得につながっていくとのアドバイスもありました。 外国人の子ども理解のための学習会では、昨年度「対話」をテーマにした学習をしました。9月と10月の事例研究会は昨年度のテーマにつながる内容となりました。聞き手が対話の持つ意義を理解したうえで子どもとの対話の時間を作り出すことが必要だと感じます。今、学校は先生も子どももとても忙しい場所になっていて、対話する時間が取りづらいという面があるかと思います。外国ルーツの子どもにとっては、対話をすることは自分が受け入れられている、認められているという安心感を持てることに繋がり、言葉を獲得したり知識を増やしたり、資源を増やしたりする機会でもあることを今回の研究会を通して再確認しました。昨年度のテーマが再び取り上げられたということから、外国ルーツの子どもにとって、対話をするということが重要な支援の形だということだからです。国語や社会科といった教科学習の知識をつけることだけに支援が向くのではなく、子どもの資源を増やしていくための支援を意識して子どもと向き合うことが必要だと感じます。

2025年10月26日 外国人の子ども理解の学習会 【報告】9・10月事例研究会

-

2025年10月12日 Ed.ベン便り No.70「平和」のゆくえ

-

2025年10月09日 お薦めの書籍・文献 東京大空襲

-

2025年09月09日 お薦めの書籍・文献 なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか

-

【2025年8月9日 エステレージャ教室の記録より】 中学2年生のS君が久しぶりに教室に顔を出しました。 聞けば、今日はサッカーの練習がないのだそうです。このところものすごい暑さなので、大変ではないのかと尋ねると、さすがに「大変です」と苦笑いをしていました。そして昨日は練習があったのだけれど、暑すぎたのと体調を崩したので休みました、とも言っていました。 そんなS君ですが、今日は教室にたくさんの宿題を持ってきました。何をするのかと尋ねると国語のワークを持ち出してきました。まずは漢字の語句の意味調べから取り掛かります。「どれどれ・・・」と横からのぞき込むと、なかなか難しい語句を調べなければなりません。例えば「精密」、「口実」、「極端」、「蛇行」・・・。問題を見て、ちょっとびっくりしてしまいました。 実はS君が来日したのはそんなに昔のことではありません。もちろん小学校レベルの漢字も身についているわけではありません。そんなS君にとって、「精密」やら「蛇行」やらの意味を調べて書くということが、どれほどハードルが高いことであるか。 思わず「これ、やらなくてもいいんじゃない?」と口にすると、「いや、これをやっていかないと、サッカーの練習に参加させてもらえないんです」とS君。 ・・・う~ん。。。本当は難しい宿題よりも、彼の実力に合わせて小学校の漢字からじっくりと学ばせていきたいところなのですが、部活関係のしがらみもあるのか・・・・ こうなったら、ワークに付いている解答を見ながら、赤ペンで(解答を見ながら書き写した時は赤ペンで書くのがルールなのだそうです)書き写すのを見守るしかないんです。彼がその言葉の意味をどれだけ理解できているのか、いや多分、まったく理解できないまま、書き写していくしかないのです。きっとこういうことは国語に限らず、すべての教科で普通に見られることだと思います。これまでもこういうケースを幾度となく目にしてきました。 宿題って何だろう、学習って何だろう、と 強く考えさせられた酷暑の一コマでした。(TH)

2025年08月10日 子どもの居場所・学習教室 夏休みの宿題

-

2025年07月11日 Ed.ベン便り No.69教育の役割とは

-

2025年06月09日 お薦めの書籍・文献 ガザ日記:ジェノサイドの記録

-

2025年06月05日 Ed.ベン便り No.68教育の役割を模索する

小学校のふりかえり https://t.co/uY9bmkbKPs

— Ed.ベンチャー (@edventrue) May 14, 2023